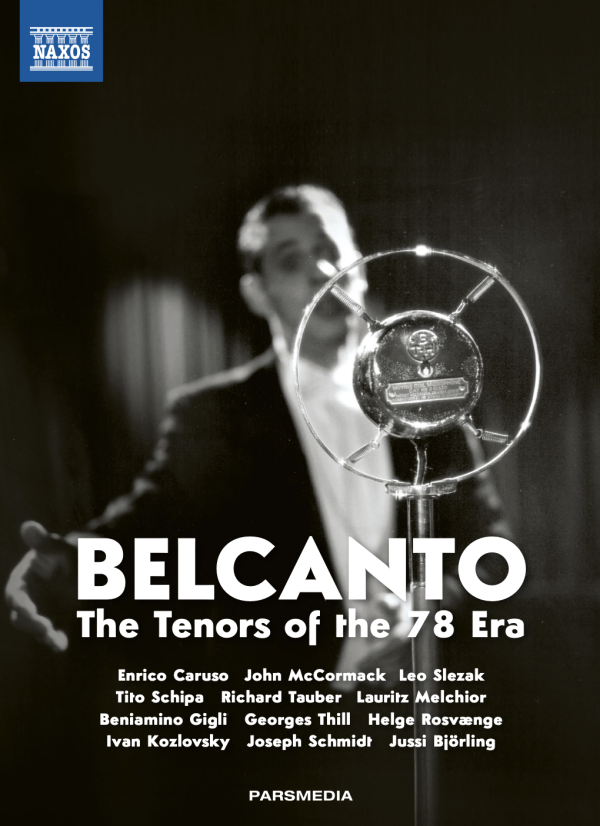

Belcanto – The Tenors of the 78 Era

Facts

Music Documentary Series, 13 x 30 min, 1996, revised 2017, + 2 x 60 min, 2017Directed by Jan Schmidt-Garre

With the development of sound film in the 1920s and 30s, the great tenors, such as Beniamino Gigli, Richard Tauber and Lauritz Melchior, became movie stars. Countless “singer movies” were made, but great vocal performances were also captured in documentaries and privately made movies. Using a wealth of rare restored material, this thirteen-part documentary series presents the great tenors from Enrico Caruso to Iussi Björling and, together with vivid accounts by contemporary witnesses and profound analyses by experts – above all Jürgen Kesting – it offers a deep and inspiring insight into the art of bel canto.

A two-hour version features highlights of the series from the director’s personal perspective.

Belcanto – The Tenors of the 78 Era was broadcast in thirty countries and won several awards.

Episodes:

Enrico Caruso (1873–1921)

John McCormack (1884–1945)

Leo Slezak (1873–1946)

Tito Schipa (1889–1965)

Richard Tauber (1891–1948)

Lauritz Melchior (1890–1973)

Beniamino Gigli (1890–1957)

Georges Thill (1897–1984)

Helge Rosvænge (1897–1972)

Ivan Kozlovsky (1900–1993)

Joseph Schmidt (1904–1942)

Iussi Björling (1911–1960)

Dialogue with Eternity

Cinematography: Wolfgang Aichholzer, Pascal Hoffmann

Editor: Gaby Kull-Neujahr

1996 version: A co-production with BR, SWR, WDR, HR, NDR and Euroarts

2017 high definition version: A co-production with ZDF/3sat and Naxos Audiovisual

Supported by the Bavarian Film Fund FFF and Map TV

Press

John Ardoin, The Dallas Morning News, Nov. 3, 1997

Additional fuel was added to the tenor blaze recently with the issuing of The Tenors of the 78 Era, 12 exceptional 30-minute, black-and-white films on four cassettes that were originally made for European television. Each program is in effect a mini-documentary that deals with a specific tenor and draws on exceptional archival film (both silent and with sound). The tapes also contain interviews with experts, family members and colleagues. The tenors profiled are Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Richard Tauber, Leo Slezak, Joseph Schmidt, Jussi Bjoerling, Lauritz Melchior, Helge Rosvaenge, Georges Thill, John McCormack and Ivan Kozlovsky. Director Jan Schmidt-Garre has thrown his net in a wide arc and captured representatives of many different musical cultures and as many different styles of singing.

There is also a 13th program in the bargain — a quick survey of the history of the phonograph and its reflection of the tenor voice. Obviously, like so many opera fans, Mr. Schmidt-Garre is an addict when it comes to tenors, and his love led him to search out extraordinary film, mint-quality footage, most of it entirely new to even the most devout fan. In addition to a biographical survey, interviews with many of the artists involved and discussions of their art and life by others, each tape contains one aria or song that is dissected in detail to show the particular properties or the uniqueness of a voice. This adds up to more than history; it is a feast of singing and a penetrating look at operatic traditions.

It is sad, of course, that we have no sound film of the tenor of tenors, Caruso, but the silent footage on the tape offers at least a glimpse of the man on and off stage. But by the time of Gigli, we have entered the age of the tenor as a media star, for Gigli, like the others represented in this series, made many movies. This series not only brings to life the fabled singers and puts a face on their voices, it is a crash course in how acting and singing have evolved throughout this century. As all of these tenors were active primarily in the pre-World War II era, their dramatics range from semaphoric to very stylized. Some of them are merely rudimentary in their physical response to music, however sincere (Gigli, for example), while others (Kozlovsky) bring an almost poetic aura to the way in which they move and reflect the music they are singing.

The performance footage has been garnered not only from commercial films, but newsreels, home movies and television. For many, these films will be intriguing for what the tenors’ former stage partners have to say — Magda Olivero and Anita Cerquetti on Gigli, Elisabeth Söderström on Bjoerling, Astrid Varnay on Melchior and Ivan Petrov on Kozlovsky, for example. The experts who testify to the artistry of the tenors (and at times criticize them as well) include Michael Scott, Robert Tuggle, Rodolfo Celletti, Stefan Zucker and Jürgen Kesting.

Though few record collectors or veteran operagoers will need reminding of the greatness and importance of Caruso or Bjoerling, this series is valuable in spotlighting such less-familiar but equally important singers as Austria’s Leo Slezak, Germany’s Joseph Schmidt, Denmark’s Helge Rosvænge, Ireland’s John McCormack, France’s Georges Thill and Russia’s Ivan Kozlovsky. Though they may not hold a place in the mind on a level with a Gigli or a Tauber, they were giants in their day, and these films offered eloquent testimony as to why.

Names missing from the series will raise an eyebrow or two, such as Giovanni Martinelli. And I personally regret that no American — Richard Crooks springs to mind — was included. But what there is, is pure gold.

Anne Rose Katz, Süddeutsche Zeitung, June 1, 1996

Mit ungeheurem Fleiß hat hier ein filmender Musikfreund bewegte Dokumente zusammengetragen über den Archetyp des singenden Künstlers. Sehenswert für Musikfreunde, das sprechende Detail einerseits (Caruso raucht, Caruso zeichnet, auch den alten Kaiser Wilhelm) und andererseits die Ideologie vom singenden Menschen, die bei Kesting in dem Stoßseufzer gipfelt: "Ein Glück".

Jürgen Kanold, Südwest-Presse Ulm, June 1, 1996

Eine aufwendige, millionenteure Kulturdokumentation im Hauptprogramm, koproduziert vom Bayerischen Rundfunk? Tatsächlich, das kommt noch vor. Regisseur Jan Schmidt-Garre weiß um die Gunst der Stunde: Die Masseneuphorie über die "Drei Tenöre" habe wohl Interesse geweckt an der Frage, was war davor? Vieles. Das Erstaunliche aber an dieser Reihe: Die Filme (jeweils 30 Minuten lang) gehen ins Detail, haben wissenschaftlichen Anspruch. Ein grandioser Einblick in vergangene Großzeiten des Gesangs.

Schmidt-Garre und sein Autor Georg-Albrecht Eckle haben nicht nur gewaltig Film- und Tonträger-Material ausgegraben und montiert, sie reisten um die Welt, drehten an Opernschauplätzen, spürten Zeitzeugen auf. So berichten uralte Herren in Little Italy in New York von ihren Kindheitserinnerungen an Caruso. Oder Sohn Ib Melchior gibt Auskunft über seinen Vater Lauritz, den begnadetsten Wagner-Tenor. Viel Musik naturgemäß, aber kein Kommentar aus dem Off, nur farbige Tafeln mit Biographischem im Schwarzweiß-Film. Schmidt-Garre erzählt keine bunten Lebensgeschichten, er geht zur Sache. In Interviews läßt er werten, erklären. Hauptstütze des Unternehmens ist der Kritiker Jürgen Kesting ("Die großen Sänger"), profiliertester Kenner seines Fachs.

Elke Landschoof, Abendzeitung München, June 1, 1996

Regisseur Jan Schmidt-Garre hat wahre Detektivarbeit geleistet und sogar bis dato unbekanntes Filmmaterial bei seinen Recherchen gefunden. Die gesamte Produktion ist dem historischen Material angepaßt und in Schwarzweiß gehalten. Dieser spannenden und informativen Dokumentation tut das jedoch keinen Abbruch – im Gegenteil.

Markus Vanhoefer, Münchner Merkur, June 4, 1996

Gelungenes Caruso-Porträt, modern montiert und aufbereitet, mit hohem Informations- und Unterhaltungswert.

Jürgen Holwein, Stuttgarter Zeitung, June 4, 1996

Nicht der Biographie wurde hinterhergehechelt – Experten analysierten die Kunst. Die Gleichzeitigkeit von Musikbeispiel, Kommentar, Textblock, Filmschnipsel: erhellend!

Stefan Bauer, Gong, 7.6.96

Weltweit wurden Archive durchforstet, Zeitzeugen ermittelt, Experten befragt. Das Ergebnis ist umwerfend: Wer hatte je die Chance, Richard Tauber zu sehen, wie er in einem Arbeiter-Overall englische Texte zur eigenen Klavierbegleitung schmettert, oder wie er – "They were like bread and butter" – Franz Lehár umarmt? Optisch eingelöst wird der hohe ästhetische Anspruch mit durchgestylten Schwarzweißbildern. Jede Folge hat ihre zentrale atmosphärische Szene, um die Interviews und Archivaufnahmen montiert sind.

Bild & Funk, June 15/29, 1996

Caruso: Ein Auftakt nach Maß für die ARD-Reihe über die "Tenöre der Schellackzeit". Enrico Caruso, faszinierender Sänger und interessanter Mensch, von Jan Schmidt-Garre vielfarbig porträtiert. Ergiebige Interviews von heute, packende Rückblicke durch Dokumente in Ton und Bild und immer wieder die einmalige Stimme Carusos: dreißig TV-Minuten, die mich beeindruckten.

Tauber: Richard Tauber, der musikalischste Tenor, in gehaltvollen dreißig Minuten porträtiert. Wundervolle Musikaufnahmen aus den Dreißigern. Fast vergessenes Filmmaterial. Fesselnde Analysen von Experten. Ein Verzauberer unter dem Röntgenblick von Fachleuten. Meisterliche Dokumentation von Jan Schmidt-Garre. Bravo!

Peter Baier, Münchner Merkur, Dec. 22, 1997

Der Filmemacher Jan Schmidt-Garre, unter anderem hervorgetreten mit einem ausgezeichneten Dokumentarfilm über Sergiu Celibidache, hat die wichtigsten Tenöre der Schellackzeit, der Ära vor CD und Vinyl-Platte, in einer 13teiligen Serie für das Fernsehen porträtiert. Nun ist das Werk auch auf Video zu erhalten, in einer Box mit vier Cassetten und einem Begleitbuch. Der Regisseur legt eine profunde Analyse sowohl aus künstlerischer wie auch aus historischer Sicht vor. Gespräche mit Angehörigen und ehemaligen Kollegen einerseits sowie mit Sängern und Pädagogen der Gegenwart vermitteln eine gute Übersicht über die Bedeutung von Stars wie Enrico Caruso, Leo Slezak, Beniamino Gigli oder Tito Schipa. Bemerkenswert auch die Ausschnitte aus frühen Tonfilmen, darunter viele aus Privatarchiven.

Mario Gerteis, Tages-Anzeiger Zürich, Jan. 13, 1998

Der Ansatz bleibt konsequent hoch: Nicht nur Anekdoten werden erzählt, sondern Technik und Timbre werden analysiert. Dafür sind Fachleute wie John Steane, Stefan Zucker, Michael Scott und vor allem Jürgen Kesting, der Autor des deutschsprachigen Standardwerks "Die großen Sänger", zuständig.

Torbjörn Bergflödt, Zürichsee-Zeitung, June 22, 1998

Die tenorale Ahnenforschung bewegt sich auf höchstem Niveau. Tonaufnahmen, Analysen von Experten und anekdotisches Material formen sich, Mal für Mal, zum ergiebigen Porträt. Was die 13teilige Serie leistet, ist nicht zum wenigsten dieses: ein Tor aufzureißen zur Gesangskunst der Vergangenheit, eine Ahnung zu vermitteln davon, daß die Stars von heute Glieder sind in einer langen Vorfahrenkette. Regisseur Jan Schmidt-Garre und Autor Georg-Albrecht Eckle haben die Halbstünder von "Belcanto" formal in einen Expositions-, Durchführungs- und Auflösungsteil gegliedert. Begonnen wird meist mit "O Paradiso!" aus Meyerbeers "L’Africaine", einer Art Auftrittsarie, mit der die jeweiligen Sänger schon mal einen vokalen Fingerabdruck hinterlassen, eine Visitenkarte abgeben. Es folgt ein erster Besuch in einer mit dem Porträtierten verknüpften atmosphärischen Szene, einem Ort, wo Verwandte und Freunde Erinnerungen austauschen. Fachleute wie Jürgen Kesting, Stefan Zucker, Michael Scott oder Rodolfo Celletti äußern ihre Meinungen. Stimmtimbre, Gesangstechnik und Ausdrucksmittel werden vertiefend analysiert mit Hilfe eines repräsentativen Aufnahmebeispiels. Laufend erscheinen Primärquellen: Mitschnitte von Konzerten und Operndarbietungen, Filmsequenzen oder Photos. Überblendete Kästchentexte spenden Basis- und Zusatzinformationen.

In solch mehrperspektivischem Geschehen finden Auratisches und nackte Information, schürfende Analyse und wehmütige Erinnerung, Kritik und Lob wunderbar zusammen. Gewiß erlaubt sich "Belcanto" kleine nostalgische Fluchten. Aber das zerfließt nicht im Kitsch und nicht im volkshochschulisch verleimten Ungefähr. Vielmehr wird man immer wieder zum bewußten Hinhören und Hinsehen, ja Mitdenken eingeladen. Die Palme gebührt dabei Jürgen Kesting für seine profunden Charakterisierungen und Detailbeobachtungen, die spürbar von einer Liebe zur Materie durchwärmt sind. Auch von Stefan Zucker ist kein leer dahingeplaudertes Wort zu hören.

Nicht genug loben ließe sich die Wahl von Schwarzweiß für alles, was neu gedreht worden ist. Die Übergänge zu den Originaldokumenten erscheinen so geradezu poetisch fließend, mit Sicherheit jedenfalls viel weicher als bei einem Aufeinanderprall von farbigen und schwarzweißen Bildern. Hervorragende Dienste, sei es zur Einstimmung, sei es zur Nachbereitung, leistet das Beibuch mit Wortzitaten aus den Filmen und weiteren Texten.

Wer sich unvermischt der Musik hingeben will, findet zahlreiche Nummern aus den Filmen integral in einer separat aufgelegten Doppel-CD. Auch diese Anthologie in 48 Tracks mag die Lust wecken, sich mit den Gesangskünstlern der Vergangenheit weiter zu beschäftigen.

Stephan Mösch, Opernwelt

Jan Schmidt-Garres Dokumentarfilmreihe über die großen Tenöre der ersten Jahrhunderthälfte fand bei der Kritik meist enthusiastische Zustimmung und ist inzwischen auch beim Columbus Film Festival ausgezeichnet worden. Auch im Opernwelt-Jahrbuch 1996 wurde sie mehrfach als herausragende Filmleistung genannt. Unmittelbar in Folge betrachtet zeichnen die Filme weit mehr als in der TV-Aufteilung ein faszinierendes Porträt einzelner Künstler zwischen Schipa, Melchior und Björling. Es geht auch um Varianten von vokalem Künstlertum insgesamt, um künstlerische Ethik und Selbstverständnis, um Metamorphosen von Stil, Geschmack und Aufführungspraxis. Daß das via Film überhaupt funktioniert und daß es keineswegs in nostalgische Verklärung mündet, dafür sorgen Geschmack und Schnittechnik des Teams um Jan Schmidt-Garre. Die drei Ebenen von historischem Material, kommentierender Analyse und je einer aktuellen "Szene" werden immer wieder anders verzahnt. Wobei es in diesen "Szenen" mit Kollegen und Verwandten gelingt, das spezifische Umfeld der porträtierten Tenöre wenigstens zu skizzieren. Eine Stimme wächst nicht aus dem Nichts oder im Überaum. Sie hat mit Muttersprache, Landschaft, Menschen und Zeitströmungen zu tun. Deshalb wirkt es so lebendig, wenn da Greise und Enkel nicht nur mit Bildern ihre Erinnerungen auffrischen, sondern auch kommentieren, in längst Vergessenem graben, streiten und sich ergänzen. Das Caruso-Bild entsteht so aus der Welt von New Yorks "Little Italy". Das Porträt von Georges Thill lebt nicht zuletzt von den Dreharbeiten auf seinem Weingut in der Provence. Andererseits verweisen Ausschnitte aus Propaganda-Filmen mit Gigli und Koslowsky auch auf die moralischen und menschlichen Gefährdungen der Zeit.

Javier Pérez Senz, El País, Madrid, MAR 3, 1998

Schwarzweiße Juwelen aus dem goldenen Zeitalter des Gesangs: fasznierend!

Stefan Zucker, Belcanto Society

No other video about opera singers matches the depth and breadth of "The Tenors of the 78 Era", no other was produced so lavishly. Originally made in 1995-96 for German TV, in this series critics, family and colleagues present and analyze the art of 12 tenors. They are heard in recordings. Above all, they are shown in rare footage taken from films and newsreels, much of it never before released on video. This is a series to enjoy, study and watch repeatedly. Beautifully photographed, it makes a stupendous gift.

Melvin Jahn, Tower Records Guide

A brilliant thirteen part series about twelve great tenors of the first half of the 20th century, the programs are wonderfully put together and delightfully informative! For me the Schipa and Kozlovsky programs were worth the entire set — though the Caruso program did contain a substantial amount of footage from his silent film My Cousin, including the singer making up for Canio and singing “Vesti la giubba” on stage.

Robert Levine, Classical Pulse

Originally produced for German TV, this is the first of a four-volume set devoted to the great tenors of the 78 era (although one tenor, Björling, recorded into the LP era). We get, in each volume, valuable film and audio clips in addition to commentary by relatives, teachers, fellow singers (Olivero, Simionato, Cerquetti, etc.), scholars and critics, among them the remarkably insightful Jürgen Kesting and the staggering Stefan Zucker. Each tenor gets 30 minutes (Volume Four’s last half-hour is devoted to the gramophone and is equally fascinating). The second volume features Tauber, Slezak and Schmidt; the third stars Björling, Melchior and Rosvaenge, and four gives us McCormack, Thill and Kozlovsky. Each is a real treat — for you or as a gift. Winners all.

Awards

Columbus International Film Festival

Classique en images

ICMA Award

Releases

On Bluray and DVD with Naxos Audiovisual including many video and audio bonus tracks and a comprehensive book on the art of singing:

Protagonists

Björling • Kozlovsky • Schmidt • Rosvaenge • Gigli • Thill • Schipa • McCormack • Slezak • Melchior • Tauber • Dialogue with Eternity • Caruso

Björling

scene:

A gathering of Iussi Björling’s former colleagues at the Café of the Stockholm Opera, where Björling gave 642 performances. Collaboration with Björling was the pivotal influence on their musical development.

music:

Meyerbeer, Verdi, Puccini, Bizet, Schubert, Nordqvist

analysis: Ingemisco (Messa da requiem, Verdi), 1939

Quotes from the film’s exposition...

I cannot think of any other voice than Björling’s that was better placed, more exactly focused or better centered. (Kesting) Standing next to him, you adapted the same way of breathing: this fantastic, natural way of singing that he had. You really sang better than you had done in all your life. (Söderström)

...from its development...

David, my grandfather, started to teach him singing right at the beginning. My father had his first lessons at the age of four. When the fourth son was born, Carl, their mother died and David was left alone with his boys. Those were difficult times and they started to give concerts and were very successful. (Lars Björling) I remember a jubilee concert with Jussi. In the middle of the encore he said: "Come on, let’s go back-stage and drink a whisky!" He took me with him to the box, and everybody thought he was leaving because the jubilee concert had moved him. The audience clapped and cheered like mad. Jussi said to me: "Come on, let’s start again from the beginning." Everything had happened, and I was the only one who knew what we had done during this interval. (Bokstedt)

...and from its resolution

Jussi Björling’s character was so Swedish: hering and young potatoes and dill and linguan silt and bright nights. Jenny Lind tried to describe her voice and the Swedish voices. "Our voices are an imagination of the bright nights in June. They have a scent of pinetrees." (Söderström) I regard him as the classical tenor after Caruso. (Kesting) It was an honour to work with him. It was the best thing I could have imagined in my life. Never forget it – just be grateful, very grateful. (Bokstedt)

Kozlovsky

scene:

The New Virgin Convent in Moscow. Ivan Kozlovsky’s grand-daughter Anna meets Svetlana Sobinova, the daughter of Kozlovsky’s great predecessor at the Bolshoi Theatre, Leonid Sobinov.

music:

Wagner, Rachmaninow, Tchaikovsky, Verdi, Lyssenko, Mussorgsky, Ukrainian folk-songs

analysis: È il sol dell’anima (Rigoletto, Verdi), ca. 1948

Exposition...

There are plenty of good singers. There are far few singers who are also good actors. But good singers who are also good actors and artists – they are very rare indeed. Only one is born every hundred years. Kozlovsky was first and foremost an artist. (Pitchugin)

...confrontation...

Many of singers in the role of Lensky screamed out the sentence: "You are an unprincipled seducer!" Lensky was an aristocrat, though. Kozlovsky whispered these words. But they could still hear this whisper back in the fifth row of the Bolshoy Theatre because the whole audience lived the role with him. Kozlovsky kept to the principle: "The more you scream the less you sing." (Malakhova) More than any other tenor in this century, he followed on from Fernando De Lucia. He maintained the bel canto tradition in certain formal elements. He used long diminuendi, he used the messa di voce, the upward and downward swelling of the voice. The residual effect of the bel canto school apparently survived in the Tsarist court theatre long after it had ceased to exist in Italy. (Kesting) I don’t know what Kozlovsky thought of Stalin. I once saw a certificate on the wall in his home. In it, Stalin thanked Kozlovsky very much for donating a big sum of money for the construction of an army tank. It was signed: I. Stalin. (Pitchugin) Stalin once said to him: "You can ask for anything you want from me. But I will not allow you to travel abroad." (Pitchugin)

...resolution

He departed this life on 21st December 1993. He gave great light, and now his light is extinguished. May his name be praised. From the chalice of life he drank immortality. (Baboreko) If I have anything good in me, even just a little goodness, I mainly have Kozlovsky to thank for it. Nothing raises and enhances the spirit so much as music and singing. (Pitchugin)

Schmidt

scene:

New West End Synagogue in London. Cantor Alan Bilgora demonstrates the technique of florid singing that Joseph Schmidt learned as a young cantor.

music:

Meyerbeer, Buzzi-Peccia, Flotow, Halévy, Tagliaferri, songs, an Aramaic prayer

analysis: Recha, als Gott dich einst (La Juive, Halévy), 1931

Quotes from the film’s exposition...

From a technical point of view Schmidt’s voice is very difficult to analyze, because it is by nature a voice that didn’t have problems, where most tenors do. (Bilgora) It was one of these voices which bore a touch of death, and suffering. It contained an inner complaint. (Kesting) He was so kind-hearted, it made you want to put your arms round him and comfort him. Although he never cried. (Lindbergh-Salomon)

...from its development...

The synagogue tradition preserved florid singing into the 1950’s and 60’s. Just as Yiddish embodies – to a degree – medieval German, so orthodox cantorial practice embodies certain things that were done in the opera houses in the 18th and early 19th centuries. So, Schmidt is giving us a glimpse of the kind of florid singing that florished in Italy in Rossini’s day. (Zucker) There is a wonderful quotation from Schubert: "I do not know any cheerful music". Joseph Schmidt sometimes sings happy, carefree attractive, charming songs but never any "cheerful music". (Kesting) On April 1st 1933 Hitler’s regime made it impossible for Schmidt to continue because of a law banning Jews from working for the government. He returned to Berlin in connection with the opening of his film “Ein Lied geht um die Welt”. Goebbels was in the audience. So enthusiastic was he, that he wanted to declare Schmidt an honorary Arian. Much of the rest of Schmidt’s life involved flight from the Nazis. (Zucker)

...and from its resolution

One has to grow so very old with all these memories. Just imagine. It’s comical, isn’t it? Almost comical. (Lindbergh-Salomon)

Rosvaenge

scene:

A family party at the Rosvænge’s house near Copenhagen. Even though Rosvænge spent his formative years in Berlin and Vienna, he regarded himself throughout his life as a Dane.

music:

Meyerbeer, Puccini, Hugo Wolf, Beethoven, Leoncavallo, (Rosvænge), Wagner (Max Lorenz)

analysis: Der Feuerreiter (Hugo Wolf), 1938

Exposition...

When you saw him, you forgot you were in the theatre. It sometimes made your hair stand on end. (Luther) Rosvænge is always particularly good in the very roles that do not demand decoration, or ornamentation, or a singer’s elegance or subtlety. He could present a figure boldly, straightforwardly, rhetorically. (Kesting)

...confrontation...

In Berlin and Dresden at about this time, Fritz Busch, Leo Blech, and others had already started the so-called German Verdi Renaissance. Fritz Busch brought the fiery, dramatic espressivo style to Germany which Toscanini had developed. Helge Rosvænge’s voice qualities made him the ideal protagonist of this style. (Kesting) He was enormously economical in breathing. He could sing a very long phrase without using much breath. The art lies not in breathing but in breathing out. (Gougaloff) You see someone in the street you haven’t seen for ages. "Hi!" – that's enough for a whole phrase. You don’t have to breath any more than that. Too much breath has to come out, and it spoils your note. The note must come out on its own. (Luther) Most of Rosvænge’s potential lay in the declamato and not in the agreeable cantabile of Italian singing. He had a kind of flaming energy. His espressivo was part of the theatrical diction of those years. Perhaps it was also the diction of politics. This could have been the origin or the basis. (Kesting)

...resolution

I can hear a hero who is really broken. I think this is brilliantly presented by the breathing, by the great opening of the note, immediately dropped again. I have never heard any other singer who could do this. (Eckle) And with the change-over to more declamatory singing. (Fischer) It provided a lesson to Fischer-Dieskau and Gerhard Hüsch. Incredibly, it leads to a new form of aesthetics. (Eckle) Getting away from the “heroic tenor”. (Fischer) And getting away from singing as such. (Eckle) As Mahler said: "All singing is over." (Fischer)

Gigli

scene:

A wine festival in Recanati, the town in which Beniamino Gigli was born. The regular guests in a bar are discussing Gigli, who over the course of his career continually returned to give benefit concerts in his home town.

music:

Meyerbeer, Mascagni, Zandonai, Puccini, songs

analysis: Apri la tua finestra (Iris, Mascagni), 1921

Exposition...

When I hear him sing, I am filled by a special feeling. A cold chill goes down my back. We call it “goose-pimples”. (Pagliarini) When you hear records of the very young Gigli you hear the genuine, original Italian tenore di grazia. It is a very soft, gentle voice, totally pure and clear. It does not have the fullness and energy of Caruso's voice but it is called in Italian dolcezza – very sweet, but not sweetish. (Kesting)

...confrontation...

I sang for Hitler. I sang a concert with my father and then Hitler received me and my father and complimented us very much. We didn’t really have anything to do with that. (Rina Gigli) The accusations made against Gigli came from Anglo-Saxon critics and from a few German critics. The Germans were perhaps criticising an under-tone which could have been heard in the 1930s and 1940s not only in artistic performances but also in political speeches. Flattering, giving orders, complaining, shouting, exaltation. All the elements you can hear in the political spectrum from Goebbels and Hitler to Mussolini. Gigli is a fascinating example of the impression made by the political currents of the day on artistic performances. (Kesting) He had a fabulous voice, and a natural gift. But he did not have very much taste. He tended to imitate Caruso. He sobbed, because Caruso had tears in his voice. In Gigli's case, the tears were rather artificial. (Celletti) The sobs flowed out of his response to words and music and they did not disrupt the music’s flow. He integrated the sobbing into the dynamic curve of the phrases. (Zucker) It helped to breathe, in order to bring the phrase to an end. It was a technical trick which he used as means of expression. I liked it. (Simionato)

...resolution

I have sung so close to him, for instance in the “Dream” scene in Manon. It was magnificent, to follow his notes from so close up. These pianissimi, which rise on the breath. It was a great pleasure for me because I could hear how well he breathed. The lovely, gentle notes – his technique was fantastic. (Olivero) Even if he did not have a particularly dark voice he could still do everything with it. He used it in whichever way he wanted. You realize that I’m an admirer of Gigli, don’t you? (Cerquetti)

Thill

scene:

A wine-growing estate in Lorgues in the South of France. After the early conclusion of his career Georges Thill retired to Provence, where his wife still lives, to teach and grow wine.

music:

Meyerbeer, Charpentier, Wagner, Gounod, Canteloube, Chansons

analysis: Salut, demeure (Faust, Gounod), 1930

Exposition...

He had taken a noble singing style from the tradition of De Lucia but became a very puristic, linear singer. He was a contemporary of Toscanini and had adopted the same strict style which gripped all Europe at the time. (Kesting) Georges Thill was a painter in singing. When you hear him, you realize that voice production gave him sensual pleasure. He colours the vowels like a gourmet who can identify each kind of fruit, fish, or vintage wine. (Reiss)

...confrontation...

Georges Thill was an extraordinary vocal technician. He had developed his voice and morphology to perfection. A singer’s morphology is very important. Most singers have a very broad face, and plenty of space for resonance. (Reiss) I would not condemn anyone to a tenor’s life! One feels happy if one has given pleasure to the audience. Then you can say to yourself: "I’ve made it!" But getting there is misery! Your digestion is ruined, you can never sleep. It is either too hot or too cold. Exhaustion from beginning to end. De Lucia said: "You are only good once a year." (Georges Thill, 1977) When an Italian sings “amore” he can stretch the “o” out for ever and the “r” is only a tiny bridge leading to the “e”. If I sing “chaste et pure” in French I must form a number of consonants perfectly and then I cannot create so much tonal pressure. I therefore have to sing everything more lightly. (Kesting)

...resolution

He will always be the greatest example of a French tenor and of the interpretation of the French repertoire. But he is a regional product like crêpes or marmelade or olive oil. (Reiss)

Schipa

scene:

A gathering of Tito Schipa’s colleagues in the Café Tortoni in Buenos Aires. As a Southern Italian, Schipa had a particular affinity to spanish culture and music and considered the Teatro Colon as his second home.

music:

Puccini, Padilla, Flotow, Tosti, Massenet, Donizetti, Tangos

analysis: Ah! Non mi ridestar (Werther, Massenet), 1925

Exposition...

He had a way of phrasing and a fabulous diction. He sang like an open book. You could understand everything. (Pasini) His voice is like a ray of sunshine penetrating the mist. As the sun rises, the rays shine through more strongly. (Kesting)

...confrontation...

Schipa’s small voice was big enough to fill an auditorium like the Teatro Colon, which seats 3,500 to 4,000 people. Even his pianissimi were a gentle whisper which reached the whole theatre. (Turro) For him, singing was a form of conversation. He said the music. (Zucker) The note floats away. It is like breathing out but almost without losing any air. The singer makes a fiato – draws breath only for an instant. The amount of air does not matter. He has to convert all the air he has breathed in into sound. (Kesting) As a young man he had been very good-looking. I think he was the best-looking of all the tenors. The ladies of course worshipped him. They all flocked to him. (Brodsky) So great was his magic that he was able to get away with shortcomings that would have ruined any other tenor. The problem for us, those who studied with him, was that we began to develop his vocal shortcomings but did not have his magic to compensate. You felt it. You could come into the room and not see him but sense, there was Schipa over there behind the door. It was amazing. The presence was that palpable. (Zucker)

...resolution

Everybody went to hear his "Una furtiva lagrima". The scene in which he is about to drink the love-potion is one of incredible unpretentiousness. As Nemorino, he was such an innocent, simple farmer that he brought him to life. It was simply something very special. (Sala)

McCormack

scene:

St. Mary’s Pro-Cathedral in Dublin. Oliver O’Brien, son of Vincent O’Brien, the man who discovered and taught John McCormack, tells the youths in the Palestrina Choir, the group in which McCormack debuted in 1902, about their famous predecessor.

music:

Donizetti, Franck, Mozart, Brahms, Irish ballads

analysis: Il mio tesoro (Don Giovanni, Mozart), 1916

Quotes from the film’s exposition...

McCormack has often been criticized worldwide for singing what musicians would consider second-rate ballads and music and yes, he did. But McCormack never descended to second-rate music. If he sang a ballad that was trash he would raise it up to his standards. (Oliver O’Brien) McCormack was not an exciting singer, but he was exquisite. He was a touching singer, but not a deeply moving one. An affectionate singer, a caressing singer, a loving and lovely one. He can make you cry through nostalgia and melancholy. (Zucker)

...from its development...

It was a performance of Don Giovanni that Furtwängler was conducting: when John sang the "Il mio tesoro" Furtwängler put down his baton and led the applause. (Oliver O’Brien) One should be cautious with the word “perfection”, but that really was perfect. I cannot think of any recording to match it. Others sing this piece magnificently, but this performance was hewn from marble. (Kesting) McCormack had the ease of emission that is associated with 19th century tenors and had one of the most masterful breathing techniques. Sometimes you can’t tell when he takes breath. When I began to study singing he was my idol because of his technical perfection. (Zucker) McCormack had a good vocal technique all his life. But he gave up opera young, he wasn’t 39. That was because he was totally independent financially. In one year alone he would make 300.000 Dollars which was huge. He was the Pavarotti of his time. (Smith)

...and from its resolution

He had brought so much joy to all of us. Please God, I hope for the next generation, maybe they wake up that there was such a wonderful man in Ireland who sang all these beautiful songs. (Mary Breene)

Slezak

scene:

A meadow above Lake Tegern, where Slezak spent his vacations. The Bavarian farmers still remember theit former neighbour.

music:

Meyerbeer, Millöcker, Rossini, Verdi, Raimund, Hugo Wolf, Robert Stolz

analysis: Ora per sempre addio (Otello, Verdi), 1912

Exposition...

We remember him as a film comedian, a humorous writer, and generally as a man with great sense of humour – but that was only in the last phase of his life. The heroic singer, the giant of a man, his Manrico, Lohengrin, Radames – they all tend to be forgotten. (Höslinger) He is a heroic tenor without the slightest shadow of baritone. A singer with no influence from Caruso, who darkened the voice and made it sort of masculine. (Kesting)

...confrontation...

Slezak swings up into the greatest heights with no effort at all, in a way that has remained unique to the present day. Not even Pavarotti could sing at this height in such a relaxed way. We can hear that Slezak hardly needs to exert any effort at all to rise to these regions, and for a tenor these are the glaciers or the Himalayas. (Kesting) Many singers will end up emphasizing resolutions of dissonances, notes that occur on weak beats. You don’t find that with Slezak. Once the dissonance is passed he will make a diminuendo, and thereby he reflects in the vocal line what is happening harmonically. He mirrors the harmonic structure. (Zucker) He beguiles you, he wooes you, he caresses you, he makes love to the song. The song sung by just about anybody else would be trivial, would be kitsch. When he does it, it becomes delicious art. (Zucker)

...resolution

These songs bring out the kind of person he really was – a deeply sensitive person. Slezak suffered terribly as a result of the changes in our century. For him almost the whole world disappeared with the collapse of the monarchy. In all the years after 1918 he never found what used to exist. (Höslinger) I sent him this card on his 70th birthday, and he answered at once. (Schlesinger) "Dear Lady, I must thank you most sincerely for your kind thoughts and the lovely painting with all my roles. I was deeply touched. May God grant that we may soon return to life. I kiss your hand most humbly – Slezak."

Melchior

scene:

Lauritz Melchior’s Danish-American son, Ib, in pursuit of childhood memories in Chossewitz, East Germany, where the family lived in the 1930s.

music:

Meyerbeer, Wagner, Verdi, Grieg, Leoncavallo, Schlager songs

analysis: Gott warum hast du gehäuft dies Elend (Otello, Verdi), 1930

Exposition...

Near the end of his life, Wagner wrote in desperation to a singer: "Why on earth did I give all the demanding roles to a tenor?" He never found him. The first and maybe last singer to define Wagner’s heldentenor was Lauritz Melchior. (Kesting) He could entice all the talent out of me that I had. (Varnay) In Parsifal there are long stretches where Parsifal hasn’t got to be on stage. He then used to go off stage and have a drink. But who wouldn’t prefer a recording with him singing Parsifal than to have to listen to the average tenor? (Scott)

...confrontation...

This is the Tristan score my father bought in 1912. He listed every occasion on which he ever sang Tristan. He sang Tristan more than two hundred times. (Ib Melchior) Melchior started some performance tired and ended fresh. He could have sung Siegfried twice in succession, he said. (Kesting) He had a brillant voice, but remained a natural lad. He moved in the way he thought Siegfried would have moved if Siegfried’s name had been Melchior. (Varnay)

...resolution

There has never been a heroic tenor to equal Melchior. Which is amazing if one considers that today everyone has got orange juice and cod liver oil from the earliest days. Everybody has got the physical strength to survive an endless regime of Wagner tenor roles. The reason is quite simply just because opera singers no longer think in terms of thinking out to the back of the hall. It’s the gallery’s people which you have to affect. (Scott)

Tauber

scene:

Debate about Richard Tauber at the “Recorded Vocal Art Society” in London, the city to which Tauber had to flee during the Third Reich.

music:

Bizet, Leoncavallo, Schubert, Mozart, Offenbach, Tauber, Srauß (overture to “Fledermaus” conducted by Tauber), songs

analysis: Es war einmal am Hof von Eisenack ( Les contes d’Hoffmann, Offenbach), 1928

Exposition...

Tauber could attune his voice to the orchestral sound and to the instruments. Only great singers who can sing from the organic essence of the composition have this gift. (Kesting) That particular charme, that particular thing he had… In the films, it’s the women who are swooning. He hit a certain tone, a certain pitch that turned them into rubber. (Castle)

...confrontation...

One of the most remarkable things about Tauber was his musicianship. When he sings an aria like the legend of Kleinzack, you can hear this when he changes from major to minor key. He changes the key on a note before the orchestra does. This requires the most subtle musical sensitivity. (Scott) Nobody has ever conducted a Strauss waltz like Tauber doing "Tales from Vienna Woods". The conductor’s triangles were no equal triangles. There were accents which one never dreamed of. I shall never forget the freedom, the extraordinary musicality of Tauber’s conducting a Strauss waltz. (Aprahamian)

...resolution

The first time I saw him I disliked him intensely. He was singing Goethe in a musical by Lehár which I could not stand. Then I heard him singing Ottavio. That cured me. I have never heard anyone, before or since, who could sing Mozart so purely and beautifully. (Bergner)

Dialogue with Eternity

scene:

Music lessons with Peter Feuchtwanger in London, who applies the principles of bel canto to piano playing.

music:

Meyerbeer (de Lucia, Bonci), Chopin (Carol Cooper), Schipa (Tito Schipa), Verdi (Caruso, De Lucia), Donizetti (Joseph Schmidt, Stefan Zucker), Wagner (Melchior), Bach-Gounod (Moreschi), Strauß (Schwarz/Tauber), Leoncavallo (Lieban)

analysis: Alessandro Moreschi (the last castrato): Ave Maria (Bach-Gounod), 1904

Exposition...

The record is a wonderful invention, it repeats something which cannot be repeated. Miracles can only happen once. (Feuchtwanger) The gramophone created a new relationship with the musical time. When a singer holds a top note I forget time. If I hear the same note many times over on a record the effect is totally different. (Kesting)

...confrontation...

“Bel canto” – it’s so vague that I sometimes think the term should be banned. Its principle use is a kind of negative one. We know what isn’t bel canto and it’s useful in that respect. In a real bel canto singer it’s not simply a matter of a smoothness and flexibility, but an element of phantasy enters as well. The obvious example is the Neapolitan Fernando de Lucia. He takes all sorts of liberties which wouldn’t be allowed by any conductor today. But when you listen to him your first instinct is to say, “how poetic”. “Poetic” is almost as vague as “bel canto” itself, yet you do mean something by it. That the imagination of the singer has taken flight. That these are no longer notes on paper. (Steane) De Lucia still understood the Latin of singing. It was still a living language in those days. (Kesting) Decorations of the sort that De Lucia has used were absolutely common to Italian singing as far back as we can trace it in history. These little quick notes remained an essential part of Italian singing until it was stemed out in our century. (Crutchfield)

...resolution

Gramophone records had an enormous levelling effect on singing. Singers had to learn to produce a model performance. (Kesting) The only ideal moment is the here and now. The unique value of the moment is its irreproducibility. (Splett)

Caruso

scene:

A gathering of older New York Italians in Luigi Rossi’s store, Grand Street, Little Italy. Caruso had become the figure of identification for Italian immigrants in New York at the beginning of the century.

music:

Meyerbeer, Verdi, Donizetti, Cardillo, Halévy, Leoncavallo

analysis: Una furtiva lagrima (L’Elisir d’amore, Donizetti), 1904

Quotes from the film’s exposition ...

Caruso was trained in the old school of bel canto, singing on the breath. He used that technique even up to his last recordings but fused it with the expressive gestures of verismo. Aesthetically, it was bold – but brillantly bold. (Kesting) Caruso was critisized in Naples for being in essence a vulgar singer because he did not do the diminuendos of, say, Fernando de Lucia. Caruso provides many thrills. But on balance his effect on singing was to make it less expressive, less interesting certainly from a musical point of view because Caruso tended to sing at full volume most of the time. (Zucker)

... from its confrontation ...

Fred Gaisberg travelled to the Continent to record great singers. In Milan, “Caruso poured the liquid gold of his voice onto the wax cylinders which we couldn’t change as fast as he sang”. He sang ten arias in half an hour and picked up hundred pounds. Three months later the company had made 15,000 pounds. (Kesting) Once he came to the Met this was his opera company. If you think in terms of todays singers – they don’t devote themselves to one company. They fly everywhere. Caruso came to New York in October, usually, he stayed until the end of April and he averaged more than fifty performances a season. (Tuggle)

... and from its resolution

The great success of Caruso led the tenor voice to become a media phenomenon, as René Leibowitz once wrote. So Caruso, who had had such extraordinary success on stage and had outshone all his contemporaries, was the singer to imitate. In the Twenties, Caruso’s Canio aria was imitated for the Caruso sob, not for his phrasing. (Kesting) Caruso is the archetype tenor. (Scott) When you were in the audience you became part of Caruso. You felt that you were inside his body. It was a subnormal voice. It would open up after you thought it was finished. That was Caruso’s voice. (Sisca)

Texts

Bel Canto – An Idea Comes of Age

Documents and Artefacts

Peter Feuchtwanger: Bel Canto on a Percussion Instrument?

Jürgen Kesting: Enrico Caruso and the Voice of the Tenor

Listening with the Eyes – Interview on “Belcanto”

Christoph Schlüren: Cantability

Bel Canto – An Idea Comes of Age

by Jan Schmidt-Garre

When we were looking for a common denominator, a name, for our project, one word soon forced its way to the forefront: Bel canto. This term seemed to be the best one to unite all the tenors of the first half of this century, whom we planned to present in twelve portraits and to bring back to life with a huge quantity of historical documents. They all served this ideal of beautiful singing in which the main stress was always on perfect intonation, beautiful sound, and the perfect balance of the voice. In this sense, Bel canto ought to be our ideal as well to the extent that we are concerned here with an artform, singing, and not primarily with biographical material, anecdotes, or attempts to conjure up a vanished age. For this reason, each portrait centres on the critical analysis of one particularly informative recording, explained in advance by Jürgen Kesting. The second component that we developed for each film was a scene charged with the appropriate atmosphere to present the environment and the world in which the singer lived, in the most tangible possible form, as this was the historical background of his singing.

The many discussions we held during the course of this work with music historians specialising in singers, experts on the voice, and present-day singers gradually changed the superficial, almost slangy concept of beautiful singing that had guided us up to then. The historical phenomenon of Bel canto pressed its way into the foreground and pushed the synonym for successful singing aside. We realised that music historians had defined Bel canto as nothing more than the stylistic requirements and the necessary vocal skills of the Italian repertoire in the early 19th century, as composed by Rossini, Bellini, and Donizetti, and had indeed only seen these works as a derivative of the original Bel canto composed in the 18th century by Handel and Scarlatti. The break-through of the rugged, positivistic 19th century into this world, dominated as it was by the canto fiorito – artificially decorated singing – of the castrati singers, was marked by the virile high C with chest resonance. It was heard for the first time in 1831 in the opera house of Lucca.

Under the impact of this historical redefinition of Bel canto, our interest turned first to the tenor who represents a stylistic bridge to the early 19th century: Fernando De Lucia. In a thirteenth programme we devoted as much time to him as ever an optical medium allows, considering that no moving pictures of him exist. As John Steane said in discussion with us, "In a real Bel canto singer it’s not simply a matter of smoothness and flexibility but an element of phantasy enters as well. When you listen to Fernando De Lucia your first instinct is to say, ‘how poetic.’ ‘Poetic’ is almost as vague as ‘Bel canto’ itself, yet you do mean something by it: that the imagination of the singer has taken flight, that these are no longer notes on paper." With De Lucia’s singing still echoing in our ears, we then listened to Gigli’s serenade from Iris or Björling’s Ingemisco from Verdi’s Requiem as testimony to a new age, one that had nothing to do with the historical Bel canto in which De Lucia had grown up. And indeed, our tenors of the 78 era no longer learnt the "Latin of singing," as Jürgen Kesting called it; they sing contemporary music, verismo music, and then only gradually start turning to older works such as a little Mozart, Verdi, a Gluck aria or two, and perhaps a few comic roles by Rossini. Historical Bel canto plays no essential part in the repertoire of our protagonists.

And so, as we listen to the great recordings by Tauber, McCormack, Gigli, or Björling, we know that they are something new – but can still pick up a trace in them, an echo, of the old school. Suddenly we rediscover our original intuition of that which Bel canto could have been. In Tauber’s unique ability to anticipate with his voice the modulation the orchestra was about to make, in McCormack’s perfect intonation, or the unearthly beauty of sound in the voice of Beniamino Gigli, we can see the traces of the great Bel canto ideal about which singing teachers of the 18th and 19th century wrote. Although the historical Bel canto has vanished, the aesthetic principle of Bel canto is coming back to life; it has survived, and is making its mark in the really great, revitalising recordings. Bel canto appears here to have been turned into something nobody had expected, into a universal principle of art: the imperative of discretion, the economy of resources, the unsentimental objectivity, the free, spontaneous ability to let things evolve.

Documents and Artefacts

Presented at the IMZ and EBU workshop "On Making Documentaries about Music and Musicians"

by Jan Schmidt-Garre

We have been talking a great deal about music today and about the right way of staging music or musicians in a documentary. The word indicates that we are concerned here with documents, and I would like to develop a few thoughts on this subject: on the relationship between reality, depiction, and fiction, between the document and the artefact.

1. Document

The presence of the camera changes the object. Light, framing, camera movements, and later the selection and context rob the document of its innocence and convert it into an artefact that is determined by the medium and the author at least as much as by actual reality. "The medium is the message", as Marshall MacLuhan said. Is the pure, innocent document a fiction?

Example 1: Callas/Habanera

Sometimes, however, the message is the message. This single shot contains everything: musical theatre, the art of singing, identification, distance, irony, devotion. The power of this document protects it from being devoured by the voracious medium. Direct cinema. Cinéma vérité. This ideal may be naïve in terms of epistemology, but it is attainable in rare and fortunate cases, and it was with it that I approached my first major subject as a film-maker, the conductor Sergiu Celibidache. I accompanied him for three years to rehearsals, on concert tours, and to watch him teaching. How could the pictures we took of Celibidache achieve the directness and authenticity of the pure document? "It was an animal film", the cameraman said when filming was finished, and indeed we had lain in wait for a tiger in the jungle. Celibidache did not seem to notice we were there, and his vital self-confidence prevented him from changing by one iota from his normal self when the cameras were running. And the musicians who were playing under his baton were so much enthralled and challenged by his authority, that questions of shame or vanity simply never arose.

Example 2: Celibidache/Forza del destino

However, it is possible for a crack to appear in the self-contained system of Cinéma vérité if reality fails to stick to the agreement, which is: we observe you and you don't notice us. If the document suddenly looks at me, it catches me red-handed as a voyeur. It turns my own weapons against me and forces me into an uncomfortable intimacy, an intimacy that I had not asked for. Suddenly a window opens onto the actual reality behind that which is being depicted.

Example 3: Celibidache/Forza del destino/Glance into the camera

2. Artefact

My film "Bruckner’s Decision" also started as a documentary. A brief episode in Bruckner’s life had caught my interest, a time of crisis and transition. He had been sent to a water spa in 1867 on account of psychological problems. He spends the summer there and finally, at the age of 43, takes the existential decision to become a composer. Everything that follows flows from the decisiveness he has at last gained: his move to Vienna, his position as a professor of composition, and most particularly his powerful Masses and symphonies. I could not draw on any documentary film material from 1867 so I decided to use what is now called "dramatic reconstruction", and created my own artefacts. In the sound I combine these artefacts with authentic documents from Bruckner – letters –, and I complement and reflect them with letters from a fictitious person whom he meets at the spa – another artefact.

Example 4: Bruckner’s Decision/Bad Kreuzen

The film met with approval and objections, but there was one accusation that was never made, and for me this is the greatest compliment of all: my film was never accused of falling to pieces, of trying to combine too many disparate elements. In addition to the artefacts from Bruckner’s spa treatment there is also documentary material in it of a present-day Bavarian Corpus Christi procession, modern church-goers leaving after the service, Bruckner as a child in St. Florian, clouds, photographs from Mexico in the 1930s, and a painting by Manet. Bringing these heterogeneous elements together into one consistent whole was in my view the challenge of the editing-room, and it was here, as with all my films, that the creative work actually took place. The experience I have had of artists like Bruckner and Celibidache, and his teacher Furtwängler (about whom I am currently making a film essay), is constantly challenging me to look for a self-contained form in art, an art that does not naively avoid, let alone deny, the ugly, the disturbing, the destructive, but attempts to integrate it into a coherent whole. I defend this principle against the over-powerful tendency of our day to present a torso, a fragment, an open form. Every cut that I make in the editing-room is an attempt to re-create the innocence – reconstruction in the age of deconstruction. In the editing-room we played around with our artefacts and tried out different combinations, and suddenly, again, a window opened. Two shots that we had filmed independently of one another revealed themselves as a straight shot and its reverse angle. We see what Bruckner is seeing. We see with his eyes, we are suddenly inside his head. This creates identification and empathy. And that is how "Bruckner's Decision" turned into a feature film.

Example 5: Bruckner’s decision/glances

3. Artefacts from documents

"Belcanto" is a series about historic tenors, and came about not only because of my enthusiasm for these magnificent musicians but also because there are exciting documents available on the great singers from the early days of sound films that hardly anyone knows anymore these days. These documents are not immediately accessible; there is a layer of cultural dust on them that we first had to remove. This starts with the technical parameters; finding the original negatives from which we can make a tele-cine transfer and define the best possible framing, avoiding the cut-off heads, and finding the right running speeds – which can be anywhere between 18 and 24 frames per second – as this can after all affect not just the pitch but also the colour of the voice. However, more than this was at stake: we had to bring historical material to life. The old film documents had to be integrated as perfectly smoothly as if we had staged them today specially for our portraits. The material we were filming now, on the other hand – the atmospheric scenes and interviews with experts and eye witnesses, and so on – had to be brought close to the historical documents. So we filmed in black-and-white. We tried to bring all the components together into a flow of film. Historic locations such as the Teatro Colon in Buenos Aires or the Festspielhaus in Bayreuth were not filmed as dead pieces of architecture but as the backdrop to real live scenes. Photographs are not cut in as lifeless stills, but they appear in the hands of the people we are talking to, again, as parts of a scene being shot today. Symptoms of the past that you can analyse and categorise with polite interest turn into symbols that lead to an understanding and experience here and now, to real empathy. Staged situations for bringing historical material to life: artefacts from documents.

Example 6: Caruso/Little Italy

In "Belcanto" we worked to a strict pattern. We were involved in a 13-part series, so we had to take care of recognisability, of a clear graphic profile, and so on. At the same time, however, we tried not to lose sight of the need for just a little irritation, for those windows in the television screen or on the cinema screen through which actual reality flashes at occasional moments. We tried once again to create structures that were so stable that they could even still carry the moments of disparity without assimilating them in a "kitschy" way. There was such a moment in Ireland, in a meeting with the John McCormack Society. Elderly McCormack fans meet every Thursday for no other purpose than to listen to records together.

Example 7: McCormack/Society

The devoted glance of this lady, in my view, brings John McCormack, who died 57 years ago, back to life: his patriotism as an Irishman and his faith; but at the same time it shows what he still means to Irish people today – and how long ago it all is. But in return for that this shot has to be maintained for such an embarrassingly long time.

4. Documents from artefacts

Celibidache's glance into the camera had opened a window into the reality behind the documents of Cinéma vérité. This is, because a totally different picture is seen from the Divine point of view from the one we were filming: musicians with instruments and the conductor in front of them, yes, but also: spotlights, cables stuck together with tape, microphones, rails, cameras, technicians with headphones. Revealing this situation as it actually exists is the principle behind my film "Opera Fanatic".

Example 8: Monty Python/a film within a film

The idea behind "Opera Fanatic" came from outside: Stefan Zucker, a brillant New York opera expert and singer claiming to be listed in the Guinness Book of Records as the world’s highest tenor, was planning to go to Italy and interview the great female singers of the 1950s and 1960s. He asked me if I would like to join in. In order to get a clear picture of a project I like to place myself in the role of a doctor and break the development process down into the three phases of anamnesis, diagnosis, and therapy. The anamnesis starts with the initial idea: a subject, material, or as in this case a suggestion from outside. I start researching and building up a personal relationship with the material. Here, that consisted of listening to records of the singers, studying their biographies, their repertoires, and so on. This leads to the diagnosis. I try to recognise the material as such, to take hold of it. What kind of a project is this? Actually, in this case the interviews with the old ladies were actually only secondary; the real subject of the film was Stefan’s journey through Italy, his search for the great pathos of a long-vanished opera, his search for childhood memories, and perhaps even the search for his own mother, herself an opera singer of those days, who used to take him with her when she made guest appearances in Italy. Once the material has been diagnosed the therapy can start: how can this be realised in an adequate way? I decided to locate the film on two levels: Stefan’s travels through Italy in an old van, with all his expectations and comments, filmed with a hand-held camera on Super 16 mm, and in parallel with that the interviews with conventional lighting, the camera on a stand, shot on video. A film within a film, documents from artefacts.

Example 9: Opera Fanatic/Gencer

The only "true" side of the interview situation in Cinéma vérité terms is the interview situation itself, with all the cables, artificiality, and nervousness. How will Giulietta Simionato, whose apartment we have turned upside-down, react to Stefan Zucker, who is all a bit of a mystery to her and now asks her, in his castrato voice and affected Italian: "Let us assume we are in the 1930s and you are at the beginning of your career. What would you do different?" We see her sitting all amongst the cables and lamps, we see Stefan Zucker, the sound engineer, the video-cameraman, and we see the video-camera waiting for the answer. She needs a few seconds, and then: "I wouldn't do it again."

Example 10: Opera Fanatic/Simionato

This sentence, in this situation and after this pause for thought, comes fairly close to the ideal of the directness and authenticity of Cinéma vérité. But even here, again, it is not Giulietta Simionato as such who is speaking. There is no key-hole through which we can see her. But there is the actual Giulietta Simionato, here and now, in this situation, with this face that she is showing to us. And in order to understand this face I open the context out as wide as it will go and thus try to reach the limits of the observation situation. I unmask the documentary situation of the interview by documentary means as artificial: documents from artefacts. However, even in "Opera Fanatic", which so to speak institutionalises the open window and turns it into a principle, there is a moment when reality breaks in and bursts out of the framework of the film.

Example 11: Opera Fanatic/Pobbe

Is Marcella Pobbe being compromised here? Is Stefan Zucker being compromised? The question is connected to my subject because a document that is created without the knowledge of its protagonists has, in the nature of things, a greater potential for authenticity – if only of a somewhat negative kind. Every viewer will answer for himself the question as to whether "Opera Fanatic" exposes its heroes. I can only try to explain my attitude to those scurrilous, weird phenomena that keep turning up in my films. My attitude is determined by empathy and identification, and at the same time a sense of distance. This may sound like a paradox, and perhaps even perverse, but as I hope the films show it is possible. I like Stefan Zucker but at the same time I recognise very clearly what an impudence this man is. I identify myself with his obsessions, but that does not mean that they become mine. I never laugh at anyone but I welcome and provoke laughter. I think this attitude is camp. Camp is not ironic and not cynical; it is a broken and desperate yearning for authenticity that sometimes can only be achieved in this kind of strange indirect way.

5. The document recovered

Example 12: Monty Python/a film within a film within a film

Just as the tortoise kept ahead of the hare, reality always seems to be a step ahead of us. Not even exposing the observation situation releases us from this dilemma. There is always an irreducible rest left over, a "strange loop". A thousand veils, and no reality behind them as Lyotard says? There is one escape route, and this is art: somehow the absolute artefact. To put it in the words of the Romantics, "All one can actually do is write poetry – everything else is inexact." And the absolute document?

Let’s go back into the editing-room, whith the cans that came out of three years’ filming Celibidache. Here the trilogy of anamnesis – diagnosis – therapy is repeated. The first step is to gain the full acquaintance of the material, to assume ownership over it, to master it – this is the most laborious and unproductive part of film-making. I keep trying to shorten it, or delegate it to someone else, but it doesn’t work; the author himself, like a good doctor, has to go through this whole process. In the diagnosis the material is then recognised and evaluated: where in this unstructured continuum does a take start and end? What kind of a character does it have? Does it belong to the exposition? Or to the resolution? What is the inner dynamic of my material? The only virtues that help here are honesty – the material must be recognised and accepted for that which it is – and humility: I must not demand too much of the material, or force anything onto it of which it is not capable. I can and must work with that which is given, and not with unrealised intensions or prefabricated theories, I must not overrule or misuse my material. "Going on from the given" is Celibidache's definition of the legato, and for Furtwängler the highest aim for any musician is real legato playing. Interpretation, regardless of whether it is of musical or film documentary material, would then mean: recognising and realising the forces resident in the material. Just as good therapy can only be the kind that helps the body to heal itself. Each detail thus finds its position out of itself, and the film in its entirety takes on the force and necessity of an organically grown structure. Our document, having lost its virginity during the course of this long story of voyeurism, manipulation, and corruption, can regain a second innocence. The film then no longer needs any window onto actual reality because it has become a window itself, the icon through which reality reveals itself. Just as in Zen: "When we reach the ground and the origin, the mountain is once again a mountain and the river once again a river, the meadow is green and the flower is red."

Peter Feuchtwanger: Bel Canto on a Percussion Instrument?

Pianists and piano teachers all too often hear experts say that the piano is a percussion instrument, and that it does not matter whether the key is depressed by a pencil or by a finger, whether it is a construction worker or a pianist who strikes the note, since the quality of the tone depends merely and entirely on the speed of the action. However, most of us suffer when the piano is being tuned and the tuner hammers out every note con furore. Pianists try to produce a beautiful tone without consciously thinking how quickly or how slowly the key must be depressed. The great difference between a construction worker and a sensitive pianist is, after all, contained in the capacity of imagining the sound beforehand – if this is not considered as the first priority, music making should be given up altogether.

Why is it that the pianists of the past were much more concerned with beauty of tone than so many pianists of the present day? Perhaps because we live in a noisy world, we often play in larger concert halls, which makes us believe that we have to force the tone. We also allow ourselves to indulge in ugly body movements at the piano, movements that interfere with the tone production and which would have been unthinkable a few generations ago. Above all, I think, we ought to search for the reason in the fact that the art of singing, the art of bel canto has been lost. The singing of today has little to do with the past achievements in this field – and the pianist has lost the ideal example of bel canto from its Golden Age.

The human voice is without doubt the most beautiful of all instruments, and as an instrument the voice has not changed throughout the centuries. What did change however, is the tone production and the training of the voice. In comparison to the singers of the Golden Age, the singer of today does not have the correct vocal training to create the dificult rôles of the bel canto. In difficult passages we often do not hear the notes, but an approximation of these notes, most of the time drowned by the orchestra anyway. But even in simple passages the voice is wrongly placed, the intonation is faulty and the so-called sliding up to a high note (not to be confused with a genuine portamento) has become an everyday mannerism.

Today we are very lucky, to be have the opportunity to listen to the last exponents of the genuine Italian bel canto, since a vast number of original recordings have been transfered onto CD’s. Alas, only a few of today's pianists take advantage of this privilege, although pianists are the ones for whom it would be of the outmost importance to hear these recordings, time and time again. Only in this way it is possible to develop true understanding for the piano music of the 18th and 19th century. Vladimir Horowitz never stopped talking about bel canto singers, especially Bonci and Battistini, and Arthur Rubinstein recalled how he was moved to tears by the singing of Kathleen Ferrier.

We, pianists have the disadvantage – some people may call it an advantage – that our tone is ready-made, waiting for us in the form of a key on the keyboard, whereas singers or string players have to create their own tone. But, if the pianist does not hear his tone before he plays it, for instance: if he does not hear the leading note B urging towards C differently from the B which comes from C and descends to A, if he cannot hear this difference and if he plays both B’s in the same manner, then an essential aspect of music-making is lost.

Johann Sebastian Bach wrote in the introduction to his Inventions about the singing (cantabile) manner of playing: "Above all" the Inventions should teach "a cantabile manner in the playing." His keyboard music is very much influenced by the voice and emphasizes the vocal element. It is all the more incomprehensible that most pianists play Bach's music so aggressively, and mechanically. (Bach himself played so calmly that one could barely see his fingers move.)

Carl Philipp Emanuel Bach advised pianists to listen to good singers, and to sing their instrumental parts in order to develop the right understanding for the correct execution. Mendelssohn said: "To be able to express genuine emotions in piano music, one must listen to good singers. One learns from them much more than from any instrumentalists." In his letters from London we find valuable mention of singers like Maria Malibran, Henriette Sonntag or Giuditta Pasta. His friendship with Jenny Lind and his admiration for her influenced many of his works. Schumann said: "Never miss an opportunity to hear a good opera," and recommended pianists to sing in choirs. Clementi’s mature style changed radically by having listened attentively to great singers. Many opera paraphrases and lied transcriptions bear testimony to the fascination that singing held for Liszt, Czerny, Thalberg and their contemporaries.

We know from the writings of Chopins’s pupil Wilhelm von Lenz, that Chopin spent a considerable time in order to make him grasp how to descend from G in bar 2 to C in bar 3 – in the C minor Nocturne op. 48 No. 1. The G was either too long or too short. Chopin was never satisfied. While teaching, he would often refer to Giuditta Pasta and to how she would sing a certain phrase. Let us reflect when playing these two notes, whether the singer would make a portamento between them. It can help us to imagine a word and contemplate whether it would be appropriate for the two notes to be sung on two syllables or just one, whether the word would start with a vowel or with a consonant, or whether perhaps the C would start with a new word… All of these problems are much easier solved by studying the arias of Bellini, who so greatly influenced Chopin. Even on his deathbed, he wished to hear once again his favourite aria "Ah, non credea mirarti" from La Sonnambula.

It is incredible and awe inspiring, how vast the number of singers, male and female was at the beginning of the 20th century. Thousands of records bear witness to their phenomenal skill although the decline of bel canto had already set in and the verismo style caused many singers to force the voice with exaggerated expression. Manuel Garcia, brother of Maria Malibran, one of the most important teachers of bel canto, said that one should never use one's resources to the utmost, as this would always lead to self-ruin and, in the case of singers, to the ruin of the voice. Pianists can learn from this statement, that moderation is not only a virtue but a necessity. Only discipline and reflection can lead us back to the great ideal of bel canto.

Jürgen Kesting: Enrico Caruso and the Voice of the Tenor

Nothing is more attractive to the imitator than the inimitable. The fact that, as Luciano Pavarotti has said, “all tenors of the Italian genre have taken Caruso as their model”, leads at once to the conclusion that a stylistic trend came to an end with him, or even became frozen rigid. The question as to the reasons for this orientation towards one single super-ego, however, is never asked; indeed, it is unfortunately even suppressed. This makes the statement by the composer Sydney Homer, whose wife Louise often sung opposite Enrico Caruso (1873 to 1921) at the Met, all the more interesting: “Before Caruso came along, I had never heard a tenor who sounded remotely like him. After his time I have heard one voice after another, large ones and small ones, high ones and deep ones, which tried to be similar to his, often with great effort.”

One reason for this was the “media-fication of the tenor voice”. With the ten gramophone records which the 29-year-old Neapolitan tenor recorded as the Grand Hotel in Milan on 11th April 1902, he made the record into a medium. The reverse is also true: the record made him. He created the basis for that which one could call “canned fame”, which all his colleagues then also wanted to enjoy, even the older ones. Barely a year later, a dozen tenors of the Italian genre had followed him into the recording studio – not to mention the castrato, Alessandro Moreschi (1858 to 1921), whose first recording was made a week before Caruso’s. They are the distant, and unfortunately dull, echo of a tradition that had already died out even then.

When Homer, who had been born in 1870, started training at the Scuola di San Salvatore, the art of the castrato already lay half a century in the past. Rossini (in Aureliano in Palmira, 1816) and Meyerbeer (Il Crociato in Egitto, 1824) were the last to have written castrato roles. He became a member of the choir of the Sistine Chapel in 1883 – this is the Pope’s personal choir, and he at once became famous as l’angelo di Roma. His recordings of liturgical – if not always deeply pious – music meet few of the high expectations that Handel, Mozart, Charles Burney, Quantz, Schopenhauer, or Stendhal had sung of the sensational castratovirtuosi of the 18th century. But the sound, however trembling it may be, is an echo of the penetrating, elegiac musical tone of the evirati.

The most interesting tenor at the end of the 19th century was Fernando de Lucia (1860 to 1925), born like Caruso in Naples and celebrated as la gloria d’Italia. He studied at the Conservatorio San Pietro a Majella under Beniamo Carelli and Vincenzo Lombardi, made his debut in 1885 at the Teatro San Carlo as Faust, and within only two years was one of the great starts. Although trained in the belcanto tradition of decorative singing (canto fiorito), he became famous for his singing of “verismo” parts. He sang in the first performances of Mascagnia’s L’amico Fritz (1891), Silvana (1895), and Iris (1898), and in 1893 he sang in both the London and the New York first performances of Pagliacci. He made his first recordings six months later than Caruso, in November 1902, and his last ones in 1920 – the total came to nearly 500, twice as many as Caruso. Because his high notes were “short”, Lucia always had to transpose. The remarkable feature of his relatively dark voice was the pronounced vibrato – originally an artistic device with which the 19th century tenors sang the full note (from B flat’ to C’) with the “head-voice” of voce mista and thus tried to conceal the transition. The Duke’s ballata we can hear the stylistically correct art of decoration, even though it is looked down upon today; it was permissible for long-held notes, modulations, and at the end of a verse, and was indispensable in creating second verses.